我于1973年出生在岳麓山脚下的中南矿冶学院校医院,自幼在高校大院里成长,度过了幼儿园、小学与初中时光。1991年高考后,我又回到这片熟悉的大院(彼时已更名为“中南工业大学”),在自控系完成了本科学业。此后,我离开故土,踏上求学与闯荡之路,先后成为浙漂、沪漂、北漂,最终在北京定居。由于父母一直居住在长沙,我每年至少会回家看望他们一次。近十多年来,父母年事渐高,需要更多照顾,我便在新校区旁购置了房产。加之在长沙有业务往来,我在老家的生活时间大幅增加,也常常回到岳麓山下的校园,见证着中南工业大学逐步变迁为中南大学的历程。

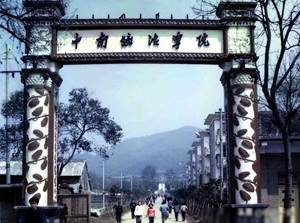

(当年的中南矿冶学院校门与2025年的中南大学岳麓山校区的校门)

在我开始记事时,我们所处的位于岳麓山后山脚下左家垅的校园名为“中南矿冶学院”。那座老校门至今依然矗立,作为“长沙市历史建筑”,保存修缮相当完好。这座典雅的中式建筑带有浓厚的苏联设计风格,在1952年筹建中南矿冶学院时迅速设计建造而成,成为了学校一个长久的时代印记。老校门位于校区中轴线的南端,而中轴线北端两侧则是建于1937年的和平楼与民主楼。

(和平楼)

抗日战争初期,清华大学计划南迁到长沙,由梁思成夫妇等人选址于岳麓山后山脚下,对校区进行了规划,与虎头山地形相互呼应。这两幢大楼由林徽因等人于1936年至1937年间设计并监督建造,采用中西合璧的风格,兼具美学价值与实用性,质朴而不失典雅。这两座楼一直沿用至今,它们不仅承载着当年清华大学(西南联大)西迁前未竟的梦想,也为后来的中南矿冶学院记录下了“艰苦奋斗、自强不息”的工科底色。

(校区内的新民路路牌,纪念陈新民老校长)

中南矿冶学院于1952年由六所高校的地质、矿冶系科合并组建而成,是新中国第一所以有色金属学科为主的专业工科高校。1960年成为全国重点大学,也是当时湖南省唯一的全国重点高校。自建校以来,中南矿冶学院在有色金属领域功勋卓著,被誉为中国的“矿冶黄埔”。我对40年前学院的知名学者和领导,如陈新民老院长、陈国达、黄培云、罗拉老书记等,仍有着模糊但深刻的印象。他们亲切和蔼、低调朴素,治校认真、治学严谨,拥有深厚的家国情怀。回想起当年校园的氛围,也在我这个在大院里长大的孩子身上,或多或少留下了一些本质性的印记。

(今天的地学楼,我儿童时期经常在这附近玩耍)

1985年,中南矿冶学院更名为中南工业大学,开始从单科性学院向综合性工业大学转型。同年,我也从中南矿冶学院子弟小学升入中南大学子弟中学读初中,从儿童正式步入少年时期。不再像小时候那样在校园人防工事里穿梭玩耍,我的登山足迹也从岳麓山后山更多地越过山丘,延伸到了前山。每次走过黄兴、蔡锷墓,麓山古寺,爱晚亭,岳麓书院等地,都像是经历了一次历史的学习与思考。岳麓山给予我的,不仅仅是爬山锻炼的机会、青翠的山色和清新的林间空气,更是历史与人文的浸润滋养。

一座岳麓山,半部近代史。山上黄兴、蔡锷、陈天华、焦达峰、蒋翊武、禹之谟等人的墓地,铭刻着后人对清末民初革命者的追思。山脚下的爱晚亭,青年时代的毛泽东、蔡和森等人曾在此学习、思考,激情讨论着中国的前途与命运,挥斥方遒!漫步于此,对于山脚下湖南大学、中南工业大学、湖南师大等高校的师生们而言,这里就是一座无声的爱国主义课堂。三年前,我带着即将赴美就读藤校本科的孩子匆匆来到爱晚亭打卡拍照留念,不知喜爱品味历史与文化的孩子,是否领悟了老父亲的一番深意……

岳麓书院,作为千年学府,也是湖湘文化的代表性讲坛。中南工业大学以及今天中南大学的校训——“知行合一、经世致用”,就源自岳麓书院的历史遗产和湖湘文化的精神内核。

青少年时期,我曾多次见过中南工业大学时代早中期的领导和知名学者,如王淀佐、刘业翔、何继善、黄伯云、左铁镛、钟掘等,他们都给我留下了极为深刻的印象。尤其是黄伯云校长,谦逊仁和、坚韧弘毅、虚怀若谷、高风亮节,颇具君子之风。1988年,黄校长毅然放弃了相当于国内工资80倍的高薪和美国绿卡,成为改革开放后首位携全家归国的“三学位”(硕、博、博后)学者,这一事迹在校园里传为佳话。回国后,他担任粉冶所所长,深耕粉末冶金领域(此前提到的黄培云院士也是该学科的泰斗)。1997年,黄校长出任中南工业大学校长,1999年当选为中国工程院院士。此外,黄校长还带头创办公司,该公司后来发展成为上市的 “博云新材”。

(当年的中南工业大学民主楼与2025年的民主楼)

1991年,我进入中南工业大学自控系工业电气自动化专业攻读本科。这个专业虽然并非当时我校的王牌学科,但也具有深厚的专业沉淀,对于喜爱摆弄电子产品、计算机的青少年来说极具吸引力,也是当年本科招生人数较多的专业之一。那时,我们自控系占据着校园里知名的老建筑民主楼,将其作为行政和科研场所。

(中南大学岳麓山校区升华楼)

(中南大学岳麓山校区图书馆)

在我本科就读期间,十分幸运地赶上了新教学楼(升华楼)和新图书馆(现中南大学岳麓山校区图书馆)的落成启用。这两座建筑在当时堪称现代化的庞然大物,不仅标志着学校建设发展的步伐,也为同学们提供了更为优质的学习环境。我还记得,我们自控91级的三个本科班与地质系地球物理专业唯一的一个班,在新教学楼最大的阶梯教室里,聆听彭亦愚老师讲授《高等数学》的名场面:彭老师讲课中气十足、滔滔不绝、酣畅淋漓,讲完后黑板上写满了板书,他随手将写剩的粉笔头一扔,转过胖胖的身躯,留下一部分听得一脸茫然的同学和另一部分手忙脚乱记笔记的同学,潇洒地离开教室。

当年,我们自控系的师资力量也处于充实发展壮大的阶段,呈现出一派欣欣向荣的景象。记得大三时,陈明义老师教授我们《模拟电子》和《数字电子》两门专业基础课。他备课极为用心,上课时激情澎湃。恰逢学校举办青年教师授课大奖赛,在同学们的支持与配合下,陈老师勇夺一等奖(全校仅两人),为我们自控系争得了荣誉!

从大三开始,我有幸师从罗安老师学习单片机的编程开发,并参与了智能继电器的科研项目,还以此作为毕业设计,撰写毕业论文。最终,我的论文成为自控系唯一入选学校95届本科优秀论文集的作品,为我的本科生涯画上了圆满的句号。

(中南大学,黄伯云校长)

2000年,新世纪伊始,中南工业大学与湖南医科大学、长沙铁道学院合并组建中南大学,由此成为一所覆盖工、理、医、文等多学科的综合性大学。作为工大校长的黄伯云院士,高风亮节,为促成合并,主动谦让了新中南大学校长之职;直到近两年后,才众望所归地担任并校后的中南大学校长。三校合并后的中南大学发展迈上新台阶,迅速跻身“985工程”重点建设高校行列(2001年),并于2003年成为教育部直属大学。

(中南大学新校区(今潇湘校区)大门)

(中南大学新校区(今潇湘校区)图书馆)

(中南大学新校区(今潇湘校区)教学楼)

三校合并后,中南大学面临着老校区建筑用地饱和、三校区分散、管理成本高,以及资源分配不均等问题。黄伯云校长提出了“以新校区整合资源”的战略,并主导了新校区从规划到主要建筑的建设再到启用的全过程。新校区(今潇湘校区)位于工大老校区(后称校本部,今岳麓山校区)以南约两公里处,靠近湘江一侧,占地2000多亩,面积是工大老校区的两倍,总投资30亿元,成为中南大学迈向在校人数中国TOP10综合性大学的关键基础设施支撑。

如果说黄伯云校长在三校合并后,以“工科优势带动学科整合”,塑造了新的中南大学;那么接任的张尧学校长则通过“深化改革与学科生态重构”,推动中南大学作为综合性大学,实现多学科均衡发展,促进新学科、弱势学科加快发展。

(中南大学校训校风宣传,张尧学校长在毕业典礼)

如果说黄伯云校长为中南大学建设双一流综合性大学奠定了新校区的物质基础,那么张尧学校长则丰富了综合性大学的精神内涵。自从我的工作内容转向管理方面,并在北大光华管理学院取得工商管理硕士学位后,也更加关注校园文化与宣传方面的亮点。前几年在新校区(今潇湘校区)散步时,我注意到了校园文化宣传立柱,上面除了早已耳熟能详的校训“知行合一、经世致用”之外,还增加了“向善求真,唯美有容”的内容。后来经查询得知,这是由张尧学校长、高文兵书记等领导提出,并在《中南大学章程》(2014年修订)中确立的中南大学校风和核心价值取向。

(自控912部分同学毕业前夕合影)

(自控91二十周年返校合影)

时光荏苒,岁月如梭,转眼间毕业已30周年。回想起我们自控91级的同学们,有的时常相见,有的十年一聚,有的自毕业后便再未见过,甚至有些人已永远离开了我们……

值此自控91三十周年返校活动临近之际,我们满心期待着与亲爱的同学们在星城再度相聚,相聚于岳麓山下、湘江之畔。

投稿人:黄铉 自控91级校友